阿尔萨斯的悲伤 《最后一课》没有骗你:阿尔萨斯-洛林人为何更认同法国

843年的《凡尔登条约》分割了查理曼帝国的领土,阿尔萨斯-洛林位于南北狭窄的中间法兰克王国,成为东西法兰克王国的争夺目标。

根据条约,帝国被分割为西法兰克王国、中法兰克王国、东法兰克王国三个部分,这三个王国分别是今天法国、意大利和德国的前身。阿尔萨斯-洛林此时归属于中法兰克王国。但是,中法兰克王国领土狭长,阿尔卑斯山以北的领土易攻难守,仅十年后,东西法兰克国王就轻松穿越边界,在阿尔萨斯境内的斯特拉斯堡会盟讨伐中法兰克国王。阿尔萨斯-洛林地区作为加洛林王朝的“龙兴之地”,从此成为东西两大强邻争夺的重要目标。西法兰克王国的秃头查理率先行动,于869年吞并了洛萨和吉尔吉斯斯坦,并为阿尔萨斯-洛林地区打响了第一场“百年战争”。在接下来的一百年里,阿尔萨斯-洛林多次易手。直到9世纪末,取代东法兰克王国的神圣罗马帝国稳定地控制了阿尔萨斯-洛林地区。效忠法国,却不是法国人 然而从13世纪开始,神圣罗马帝国皇帝的权威日益衰落,帝国核心领地从今天德国西南部的士瓦本变成哈布斯堡王朝的奥地利。原本处于帝国核心的阿尔萨斯-洛林地区逐步滑落到帝国的边缘,神圣罗马帝国对阿尔萨斯-洛林的政治控制也日益松弛,当地诸多教俗领主逐渐获得了事实上的自治地位。16至18世纪,法国为了打破哈布斯堡王朝的包围圈,逐步吞并了阿尔萨斯-洛林地区,因为此地既是连接哈布斯堡王朝德意志领地和尼德兰领地的南北走廊,也是连接法国和德意志的东西要道。然而,从13世纪开始,神圣罗马帝国皇帝的权威日益衰落,帝国的核心版图从德国西南部的斯瓦尔巴群岛变成了哈布斯堡王朝的奥地利。原本处于帝国核心的阿尔萨斯-洛林地区逐渐滑向帝国边缘,神圣罗马帝国对阿尔萨斯-洛林地区的政治控制日益松懈,许多地方宗教领主逐渐获得了事实上的自治地位。16-18世纪,为了打破哈布斯堡王朝的包围圈,法国逐渐吞并了阿尔萨斯-洛林地区,因为这一地区既是连接哈布斯堡德国领土和荷兰领土的南北走廊,也是连接法国和德国的东西要道。

1547年前后,法国几乎完全被哈布斯堡王朝的领土包围,也正是在这个时候,法国开始攻克阿尔萨斯-洛林。

法国波旁王朝基本维持了当地的特权和传统。在司法、税收、贸易等领域,阿尔萨斯-洛林都享受了特别的待遇。比如,废除法国境内新教合法地位的《枫丹白露敕令》只有阿尔萨斯可免于执行。文化方面,虽然法王弗朗索瓦一世于1539年颁布了《维莱•科莱特法令》,规定法语为官方文件唯一语言。但正如佩里•安德森所论,此时的官方语言仅限于“官话”层面,当时的官员既无意愿也没能力强制阿尔萨斯-洛林德语居民学习法语。所以,德语在当地被保留下来。波旁王朝给阿尔萨斯-洛林地区带来了社会稳定和经济繁荣,但当地居民并不认同法国人的身份。他们选择忠于法国只是因为法国可以提供一个安全的环境。在饱受战争蹂躏的德国,安全是一种昂贵的奢侈品。同一种语言,不同的阵营1792年,路易十六的王权在大革命的冲击下岌岌可危。奥地利和普鲁士组成干预军,从法国东北边境入侵法国。他们的名字是为了支持波旁王朝的王权,而他们实际上是想借机削弱法国,所以阿尔萨斯-洛林一路上最先遭受到焚烧和劫掠,就连当地说德语的居民也未能幸免。 法国革命政府号召各地民众组建国民卫队参战,对于阿尔萨斯-洛林人而言,为了保卫家乡,必须拿起武器和说德语的普奥联军战斗。4月17日,《莱茵军团军歌》首次唱响于斯特拉斯堡市政府。这首战歌将所有参战的法国人都比做“祖国的孩子”,他们要共同抵抗 “欧洲的暴君和佣兵”。这首诞生于阿尔萨斯的军歌后来演绎成为法国国歌《马赛曲》。面对即将入侵的普奥干涉军,鲁尔•德•李斯乐在斯特拉斯堡市政府演唱他创作的《莱茵军团战歌》。 9月,法国革命军取得瓦尔密大捷,将普奥联军赶出了法国。在这场被歌德评价为“为世界历史打开了新时代”的关键战役中,法军指挥官、阿尔萨斯人凯勒曼功不可没。他指挥的摩泽尔军团以阿尔萨斯-洛林人为主,后来演变成了德意志军团,多次参与拿破仑在德意志地区的军事行动。如果在德意志人眼中拿破仑是烧杀抢掠的“马贼”,那么这支军队就是马贼的重要爪牙。因此,普鲁士和奥地利把阿尔萨斯-洛林当作马贼老巢,在1814年反法联军攻入法国时,再次抢掠了阿尔萨斯洛林地区。9月,法国革命军在瓦尔米大获全胜,将普奥联军赶出法国。在这场被歌德评价为“开创世界历史新纪元”的关键战役中,法军司令和阿尔萨斯凯勒曼做出了巨大贡献。他指挥的摩泽尔军团主要是德国人,后来演变成德国军团,多次参加拿破仑在德国的军事行动。如果说拿破仑是德国人眼中烧杀抢掠的“马贼”,那么这支军队就是马贼的重要棋子。因此,普鲁士和奥地利视阿尔萨斯-洛林为盗马贼之家,1814年反法联军入侵法国时,再次洗劫了阿尔萨斯的洛林地区。

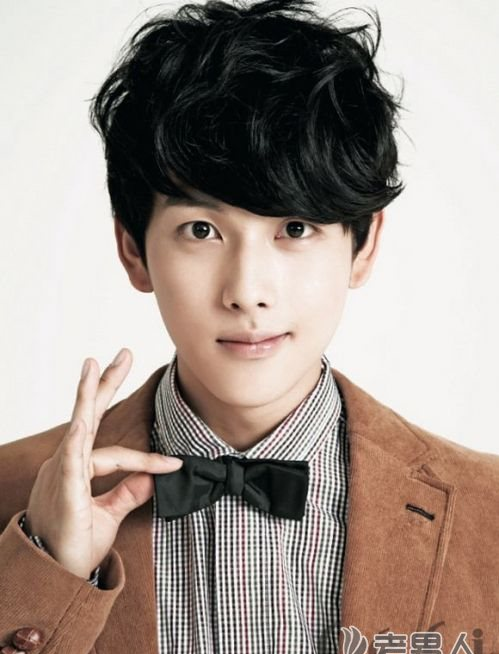

Horace Vernet笔下的瓦尔密战役,此战法军获胜的关键是阿尔萨斯将军凯勒曼麾下的摩泽尔军团,此战的胜利宣告了波旁王朝的覆灭。革命和战争重建国家认同 为何说德语的阿尔萨斯-洛林人成了拿破仑军队的中流砥柱?这主要是因为阿尔萨斯-洛林与法国其他地区一起接受了大革命的洗礼。旧的封建特权全部废除,人人平等的原则结束了高级军职由贵族垄断的制度,打破了文官晋升的天花板,为保卫家乡而战的阿尔萨斯-洛林平民的子女有了步步高升的机会。 另外,母语是意大利语的拿破仑从不把语言和忠诚划上等号,因此对说德语的阿尔萨斯-洛林人不吝重用。阿尔萨斯人口不足法国总数的百分之二,但阿尔萨斯籍将领却占法军将领总数的百分之五。在拿破仑1814年前敕封的24名法籍法国元帅中,阿尔萨斯人两名,洛林德语区一名,占总数的八分之一,远高于当地人口所占比例,前文提到的凯勒曼就是其中之一。拿破仑时代,来自阿尔萨斯-洛林德语区的三名法国法警分别是:左上的勒·费弗尔,右上赢得瓦尔米战役的凯勒曼,以及中左下来自洛林的内伊。

正因为阿尔萨斯-洛林人在革命和第一帝国时代获得了前所未有的政治权利和社会上升空间,他们的政治认同在革命和战争的锤炼下逐渐倾向于法国。德国社会学家马克斯•韦伯说:“这种共同体的情感,来自共同的政治经验,以及间接的社会经验。人民大众在心中高度评价那些被看做摧毁封建制度的象征性事件。有关这些事件的故事取代了原始英雄传说的地位。”因此,当革命政府为了传播新思想而强行在全国推广法语时,由于阿尔萨斯-洛林地区拥护革命,强行推广法语的政策在这里走了弯路。因此,直到1833年,德语仍然是当地小学唯一的教学语言。但是,从1853年开始,法国中央政府规定阿尔萨斯唯一的教学语言是法语,并将德语课时限制在每天一课时。 耐人寻味的是,当时唯有新教路德宗教会站出来抗议此规定,因为他们担心限制德语教学从长远看会削弱与德意志地区联系密切的路德宗信仰。大多数阿尔萨斯人选择了沉默,这不仅因为法语的地位和实用性远高于德语,更因为他们在政治上更加认同法兰西,因此他们对学习法语并不抵触。这一点约翰•密尔在1851年写成的《论代议制政府》中曾经提及:“任何巴斯-布列塔尼人,甚至任何阿尔萨斯人,今天都没有丝毫意愿要从法国分离出去。”德意志帝国的压迫性同化:最后一课的诞生 普法战争中法国的惨败使德意志帝国得以吞并阿尔萨斯-洛林,但战争前后阿尔萨斯-洛林人的表现多次验证了他们对法国的忠诚,这导致德国在当地不得不采取半殖民地式的统治政策。 普法战争中,普军在阿尔萨斯遭到当地军民的激烈抵抗。马克思曾在《法兰西内战》中对此战描述如下:“他们不敢公然说阿尔萨斯-洛林的居民渴望投入德国怀抱。恰恰相反。为了惩罚这些居民对法国的爱国情感,斯特拉斯堡被‘德意志的’爆炸弹野蛮地滥轰了六天之久,城市被焚毁,大批赤手空拳的居民被杀害!”德意志帝国最后也没获得整个阿尔萨斯,因为阿尔萨斯最南端的贝尔福尔城抵抗普军围城长达104天,直到停战都未陷落,因此被保留在法国境内。普法战争期间,蒲军遭到阿尔萨斯当地军民的激烈抵抗。马克思曾这样描述法国内战中的这场战争:“他们不敢公开说阿尔萨斯-洛林的居民渴望投入德国的怀抱。恰恰相反。为了惩罚这些居民对法国的爱国情怀,斯特拉斯堡被‘德军’炸弹野蛮轰炸了6天,城市被烧毁,大量居民赤手空拳空挥拳被杀!“德意志帝国最终没有得到整个阿尔萨斯,因为阿尔萨斯最南端的贝尔福城,抵抗了蒲军的围攻104天,直到停战才陷落,所以被留在法国。

阿尔萨斯人、曼哈顿自由女神像的设计者巴托·迪是“贝尔福之狮”的设计者,贝尔福之狮是普法战争中贝尔福战役胜利的纪念碑。他本人参加了贝尔福战役。

在这种情况下,德意志帝国政府采用多种强制手段对占领区进行高压统治。和其他德意志邦国,阿尔萨斯-洛林被划为帝国直辖领地,在德意志联邦议会中没有自己的地区代表。在地方事务方面,虽然1875年德国允许阿尔萨斯本地精英组建委员会参与政事,但仅有顾问权,没有决策权。要知道,阿尔萨斯-洛林在旧制度末期就有本地代表参加法国三级会议,从大革命到普法战争,阿尔萨斯-洛林人一直享有法国公民的所有政治权利。而在德意志帝国治下,同说德语的阿尔萨斯-洛林人却沦为“二等公民”,这种情形持续了四十年之久。柏林中央政府对当地居民不信任态度可见一斑。 除了剥夺政治权利,德意志帝国还推行文化同化政策。1871年,义务教育法令颁布,规定所有适龄儿童都必须接受普鲁士式的教育。法语在公共领域和学校被完全禁止,德语成为了唯一授课语言,阿尔萨斯方言仅允许在小学低年级学习德语时使用。而发表于1872年5月13日的《最后一课》正是都德为反映强迫性文化同化政策对阿尔萨斯人的压迫而作。虽然1873年新的法令放松了在法语人口多数地区的禁法语令,但是并不能否定《最后一课》描述的历史现实。

除了剥夺政治权利,德意志帝国还奉行文化同化政策。1871年,《义务教育法》颁布,规定所有学龄儿童必须接受普鲁士教育。公共领域和学校完全禁止使用法语,德语成为唯一的教学语言,阿尔萨斯方言只允许在小学低年级学习德语时使用。《最后一课》出版于1872年5月13日,由杜德执笔,反映了阿尔萨斯人受强制文化同化政策的压迫。尽管1873年的新法律放宽了在法国人口占多数的地区使用法语的禁令,但它不能否认《最后一课》中描述的历史现实。

1873年版都德作品集《星期一的故事》,收入了一年前发表的《最后一课》。 除此之外,阿尔萨斯-洛林城镇和街道名称被德国化,公共节日完全仿照德国设置,其中特别加入了德皇的生日。斯特拉斯堡大学原有师资全部解聘,空出来的教职授予外地调来的德国教授,德意志化在阿尔萨斯-洛林无孔不入。

此外,阿尔萨斯-洛林的城镇和街道名称都是德语,公共节日完全仿照德国,尤其是凯撒的生日。斯特拉斯堡大学原教师全部解聘,空教职授予外地调入的德国教授。德国化在阿尔萨斯-洛林地区很普遍。

梅斯火车站是在德意志帝国的主持下建造的,设计上采用了世纪风格,以唤起梅斯人对德国的认同感,这也是文化同化策略的一部分。

反抗与强烈的法国认同这些压迫性的同化措施引起了当地人对德国的反感。1906年,阿尔萨斯协会由当地知识分子以保护当地方言和文化遗产为名成立,实际上是为了抵制来自柏林的文化同化政策。此外,当地居民还打算隔离移居阿尔萨斯-洛林的德国新移民。20世纪初,斯特拉斯堡大学的历史学教授弗里德里希·梅内克曾感叹道:“我们生活在这里,就像生活在殖民地一样。” 除了抵抗德国的同化政策,阿尔萨斯-洛林人还公开表达对法国的怀念。20世纪初,马克斯•韦伯在实地游历考察中发现:“阿尔萨斯人不认为自己属于德国,原因必须在他们的记忆中找到。他们的政治命运使他们的道路和经历与德国环境分离太久;因为他们的英雄是法国历史上的英雄。如果科尔马博物馆的管理员想向你介绍所有展品中他最珍惜的东西,他会带你离开格鲁恩瓦德祭坛,来到一个摆满三色旗、消防器材、头盔和其他具有重要意义的纪念品的房子。这些都来自他心目中的英雄时代。” 就在民族主义高涨的一战前夜,德国刚宣布总动员令,三千名阿尔萨斯-洛林青年就潜逃至头号敌国法国。鉴于此,整个一战期间德国都不敢让阿尔萨斯-洛林籍军人就近参加西线战事。直至一战爆发,阿尔萨斯民众和德国军队的想互不信任情绪也未缓解,这是三名阿尔萨斯农民于1914年8月22日被德军无辜枪杀的纪念牌。从历史事实来看,都德的《最后一课》没有欺骗读者。他真实地反映了德意志帝国压迫性的同化政策,表达了阿尔萨斯-洛林人民的悲愤。如果非要说Dude撒谎,也是因为他太过强调语言的重要性,一厢情愿地认为:“已经成为亡国奴隶的人,只要牢牢记住自己的语言,就像拿着钥匙打开了监狱的大门。” 事实上,阿尔萨斯-洛林的历史已经说明,相同的语言文化不一定等同于政治认同,后者来自共同的历史经历和相似的政治理念。激发人们爱国之心的不是语言,而是对一个国家的认同和归属感。